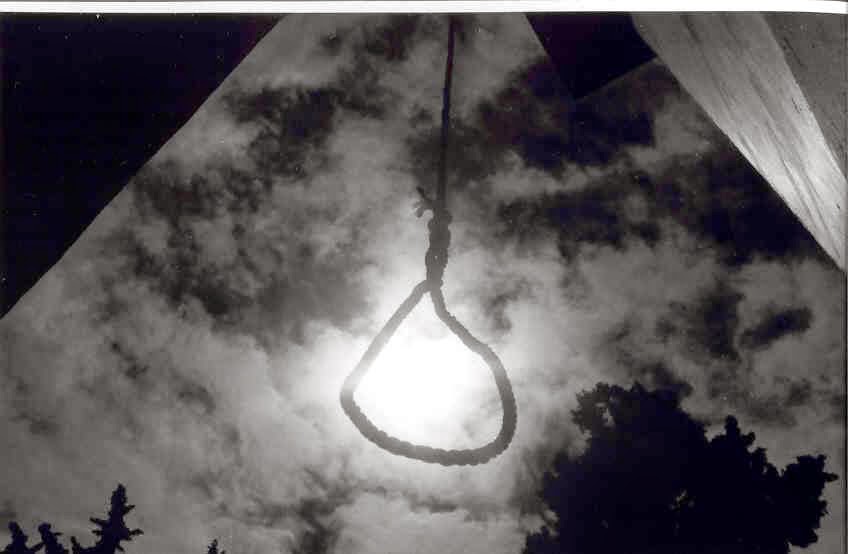

Un hombre estaba sobre un puente ferroviario en Alabama del Norte viendo el agua que corría rápidamente unos veinte pies más abajo. Tenía las manos atadas con una cuerda por detrás de la espalda. Una soga, sujeta a un macizo travesaño que había sobre su cabeza, le rodeaba el cuello y caía libremente hasta la altura de sus rodillas. Algunos tablones sueltos sobre las traviesas de los raíles servían de base a él y a sus verdugos: dos soldados rasos del ejército federal, al mando de un sargento que en la vida civil podría muy bien haber sido un ayudante de sheriff. A corta distancia y sobre la misma plataforma provisional había un oficial armado que vestía el uniforme de su rango. Era un capitán. A cada extremo del puente se encontraba un centinela con su rifle en posición vertical delante del hombro izquierdo y el cerrojo descansando sobre el antebrazo que cruzaba por delante del pecho: una postura formal y nada natural que obliga a mantener el cuerpo rígido. No parecía misión de estos dos hombres saber lo que estaba ocurriendo en medio del puente; sencillamente bloqueaban los extremos de la pasarela que lo atravesaba.

Más allá de los centinelas no se veía a nadie; la vía corría durante unas cien yardas hasta un puesto de avanzada que había más adelante. La otra orilla del río era campo abierto y una suave colina se elevaba hasta una empalizada de troncos verticales, con troneras para los rifles y una abertura por la que asomaba la boca de un cañón de bronce que cubría el puente. A medio camino entre éste y el fuerte se encontraban los espectadores -una compañía de infantería formada, en posición de descanso, con las culatas de los rifles en el suelo, los cañones ligeramente inclinados hacia atrás, sobre el hombro derecho, y las manos cruzadas sobre la caña. Junto a la columna había un teniente, con la punta de su sable en el suelo y la mano izquierda descansando sobre la derecha. Salvo los cuatro hombres en el centro del puente, nadie se movía. La compañía permanecía inmóvil mirando en dirección al puente. Los centinelas, de cara a las orillas, parecían estatuas que adornaban el viaducto.

El capitán, en silencio y con los brazos cruzados, observaba el trabajo de sus subordinados sin hacer un solo gesto. La muerte es un dignatario que cuando se anuncia ha de ser recibido con formales manifestaciones de respeto, incluso por parte de los que están más familiarizados con ella. En el código de etiqueta militar, el silencio y la inmovilidad son formas de deferencia.

El hombre que iban a ahorcar tenía unos treinta y cinco años. A juzgar por su ropa, propia de un colono, era civil. Sus rasgos eran nobles: nariz recta, boca firme, frente amplia y cabello largo y oscuro, peinado hacia atrás, que le caía por encima de las orejas hasta el cuello de una levita de buena hechura. Llevaba bigote y perilla, sin patillas; sus ojos eran grandes, de un gris oscuro, y mostraban una expresión afable que nadie habría esperado en una persona a punto de morir. Evidentemente no era un vulgar asesino. Pero el código militar prevé la horca para muchas clases de personas, y los caballeros no están excluidos.

Una vez terminados los preparativos, los dos soldados se hicieron a un lado y retiraron la plancha sobre la que habían permanecido. El sargento se volvió hacia su superior, saludó y se situó inmediatamente detrás de él, que a su vez dio un paso. Estos movimientos dejaron al condenado y al sargento sobre los dos bordes de la plancha que cubría tres de las traviesas del puente. El extremo sobre el que se encontraba el civil llegaba casi hasta la cuarta traviesa, pero sin alcanzarla. La plancha se había mantenido horizontal gracias al peso del capitán; ahora era el del sargento el que cumplía esa misión. A una señal de su superior, el sargento daría un paso, la tabla bascularía y el condenado quedaría colgado entre dos travesaños. El sistema resultaba, a juicio de éste, simple y efectivo. No le habían cubierto la cara ni vendado los ojos. Por un momento consideró su inestable posición; luego dejó que su vista vagara hacia las arremolinadas aguas de la corriente, que fluían enloquecidas bajo sus pies. Un trozo de madera a la deriva llamó su atención y sus ojos la siguieron río abajo. ¡Con qué lentitud parecía moverse! ¡Qué aguas tan perezosas!

Cerró los ojos para dedicar sus últimos pensamientos a su mujer y a sus hijos. El agua dorada por el sol del amanecer, las melancólicas brumas de las orillas río abajo, el puente, los soldados, el pedazo de madera a la deriva: todo le había distraído. Y ahora era consciente de una nueva distracción. A través del recuerdo de sus seres queridos llegaba un sonido que no podía ignorar ni comprender, un golpeteo seco, nítido como el martilleo de un herrero sobre un yunque; tenía esa misma resonancia. Se preguntó qué era, y no sabía si estaba muy distante o muy cercano, pues parecía ambas cosas. Se repetía regularmente, pero con tanta lentitud como el tañido de un toque de difuntos. Esperaba cada golpe con impaciencia y -no sabía por qué- con aprensión. Los intervalos de silencio se hicieron cada vez más largos; la espera, enloquecedora. A medida que su frecuencia disminuía, los sonidos aumentaban en fuerza y nitidez. Punzaban sus oídos como una cuchillada; temió gritar. Lo que oía era el tic-tac de su reloj.

Abrió los ojos y vio una vez más el agua. «Si me pudiera desatar las manos -pensó- podría quitarme la ropa y lanzarme al río. Al zambullirme evitaría las balas y, nadando con energía, alcanzaría la orilla, me metería en el bosque y llegaría a casa. Gracias a Dios, está todavía fuera de sus líneas; mi mujer y mis hijos están aún a salvo del invasor.»

Mientras estos pensamientos, que aquí tienen que ser puestos en palabras, más que producirse, relampagueaban en la mente del condenado, el capitán hizo una seña al sargento. Éste dio un paso.

II

Peyton Farquhar era un colono acomodado, miembro de una familia conocida y respetada en Alabama. Propietario de esclavos y, como todos ellos, político, era un secesionista ardientemente entregado a la causa sudista. Circunstancias imperiosas, que no viene al caso relatar aquí, le habían impedido unirse a las filas del valeroso ejército que combatió en las desastrosas campañas que culminaron con la caída de Corinth; irritado por aquella limitación ignominiosa, anhelaba dar rienda suelta a sus energías y soñaba con la vida de soldado y la oportunidad de destacarse. Dicha oportunidad, pensaba, llegaría, como les llega a todos en época de guerra. Entretanto, hacía lo que podía. Ningún servicio era demasiado humilde si con él ayudaba al Sur; ninguna aventura demasiado peligrosa si se adaptaba al carácter de un civil con alma de soldado que, de buena fe y sin muchas reservas, aceptaba al menos una parte del dicho, francamente infame, de que en la guerra y en el amor todo vale.

Una tarde, mientras Farquhar y su mujer estaban descansando en un rústico banco a la entrada de su propiedad, un soldado a caballo, con uniforme gris, llegó hasta el portón y pidió un trago de agua. La señora Farquhar se alegró de poder servírsela con sus propias y delicadas manos. Mientras iba a buscar el agua, su marido se acercó al polvoriento jinete y le pidió con impaciencia noticias del frente.

-Los yanquis están reparando las vías -dijo el hombre- y se preparan para seguir avanzando. Han llegado al puente sobre el río Owl, lo han reparado y han construido una empalizada en la orilla norte. El comandante ha ordenado difundir un bando, que se ve por todas partes, declarando que todo civil que sea descubierto entorpeciendo la vía, sus puentes, túneles o trenes, será ahorcado sin más. Yo vi la orden.

-¿A qué distancia está el puente sobre el río Owl? -preguntó Farquhar.

-A unas treinta millas.

-Hay fuerzas en esta orilla del río?

-Sólo un puesto de vigilancia como a media milla, sobre las vías, y un único centinela a este lado del puente.

-Supongamos que un hombre, un civil aspirante a la horca, consiguiera eludir el puesto y, tal vez, eliminar al centinela -dijo Farquhar sonriendo-, ¿qué podría conseguir?

El soldado reflexionó.

-Estuve allí hace un mes -contestó-. Observé que la inundación del invierno pasado había acumulado mucha madera contra el pilar que sostiene el puente por este lado. Ahora está seca y ardería como la yesca.

La señora trajo el agua y el soldado bebió. Le dio las gracias ceremoniosamente, se inclinó ante su marido y se marchó. Una hora más tarde, caída ya la noche, atravesaba la plantación hacia el norte, en la misma dirección en la que había venido. Era un explorador del ejército federal.

III

Cuando Peyton Farquhar cayó desde el puente perdió el conocimiento, como si ya estuviera muerto. De este estado le despertó -le pareció que siglos después- el dolor de una fuerte presión en la garganta, acompañada por una sensación de ahogo. Sentía punzadas agudas y penetrantes que salían disparadas desde su cuello hacia abajo, a través de cada fibra de su cuerpo. Era como si los dolores relampaguearan a lo largo de líneas de ramificación bien definidas y dieran sacudidas con una frecuencia increíblemente vertiginosa. Parecían lenguas de fuego que le calentaban hasta una temperatura intolerable.

En cuanto a su cabeza, no era consciente más que de una sensación de presión, debida a la congestión. Pero estas sensaciones no iban acompañadas de raciocinio. La parte intelectual de su naturaleza había desaparecido; sólo podía sentir, y sentir era un tormento. Era consciente del movimiento. Sumergido en una nube luminosa de la que él era el núcleo ardiente, se mecía en increíbles arcos de oscilación, como un enorme péndulo. En un segundo, con rapidez inaudita, la luz a su alrededor se disparó hacia arriba acompañada de una potente zambullida; sintió un espantoso rugido en los oídos y todo fue frío y oscuro.

Recuperó entonces la capacidad de raciocinio; supo que la cuerda se había roto y él había caído al agua. Ya no se sentía estrangulado; ahora el lazo que rodeaba su cuello le asfixiaba e impedía que el agua entrara en sus pulmones. ¡Morir ahorcado en el fondo de un río! La idea le resultaba ridícula. Abrió los ojos en la oscuridad y vislumbró un rayo de luz sobre él; pero ¡qué distante!, ¡qué inalcanzable! Notó que seguía hundiéndose porque la luz disminuía cada vez más hasta ser sólo un resplandor. Entonces empezó a crecer y a brillar progresivamente, y supo que estaba acercándose a la superficie; lo aceptó de mala gana porque ahora estaba muy cómodo. «Ser ahorcado y ahogarme -pensó-, pase; pero no me gustaría que me dispararan. No, no me matarán a tiros; no es justo.»

No fue consciente del esfuerzo, pero un dolor agudo en una muñeca le informó de que estaba intentando liberarse las manos. Concentró su atención en este esfuerzo como un observador ocioso podría contemplar las proezas de un malabarista, sin mostrar ningún interés por el resultado. ¡Qué esfuerzo más espléndido! ¡Qué fortaleza tan grandiosa y sobrehumana! ¡Qué hermosa empresa! ¡Bravo! La cuerda cedió; sus brazos se separaron y flotaron hacia arriba, pero las manos apenas se distinguían a la luz creciente. Con renovado interés vio cómo, primero una y luego la otra, se dirigían hacia la soga que rodeaba su cuello. La aflojaron y la lanzaron tan furiosamente que se perdió de vista con un serpenteo como el de una anguila. «¡Átenla otra vez! ¡Átenla otra vez!» creyó ordenar a sus manos, pues al deshacer el nudo había sufrido el tormento más horrible de su vida. El cuello le dolía terriblemente; el cerebro le ardía y el corazón, que había estado latiendo débilmente, dio un gran salto, como si se le fuera a salir por la boca. ¡Todo su cuerpo se estremecía y retorcía con una angustia insoportable! Pero sus manos desobedecieron la orden. Golpeaban el agua vigorosamente, con rápidos manotazos que lo impulsaban hacia la superficie. Notó que su cabeza emergía y que el sol cegaba sus ojos; su pecho se dilató con espasmos y, tras un esfuerzo supremo, sus pulmones se llenaron de un aire que instantáneamente fue expulsado en un alarido.

Ahora estaba en plena posesión de sus sentidos, sobrenaturalmente agudizados y alerta. Algo en el gigantesco trastorno de su organismo los había exaltado y refinado de tal modo que registraban cosas nunca antes percibidas. Sentía los remolinos del agua sobre su cara y los oía aislados mientras le golpeaban. Miró al bosque sobre la orilla del río y vio los árboles uno a uno, con sus hojas y nervios perfectamente definidos. Reconoció los insectos, las langostas, las moscas de cuerpos brillantes, las arañas grises tejiendo sus telas de rama en rama. Advirtió los colores del prisma en las gotas de rocío sobre millones de briznas de hierba. El zumbido de los mosquitos que bailaban sobre los remolinos de la corriente, el golpeteo de las alas de las libélulas, los chasquidos de las patas de las arañas acuáticas como remos que hubieran levantado un bote: todo se había convertido en música inteligible. Un pez se deslizó ante sus ojos y oyó el roce de su cuerpo partiendo el agua. Había salido a la superficie con la corriente a su espalda; en un momento el mundo visible pareció girar lentamente con él como eje y distinguió el fuerte, el puente, a los soldados sobre él, al capitán, al sargento y a los dos soldados rasos: sus verdugos. Eran siluetas contra el cielo azul. Gritaban y gesticulaban señalándole. El capitán desenfundó su pistola, pero no disparó; los demás iban desarmados. Sus movimientos eran grotescos y horribles; sus formas gigantescas.

De pronto oyó un estallido seco y algo golpeó el agua a pocas pulgadas de su cabeza, salpicándole la cara. Oyó una segunda detonación y vio a uno de los centinelas con el rifle contra el hombro mientras una nube ligera de color azul salía del cañón. El hombre en el agua vio el ojo del soldado en el puente a través de la mira del rifle. Advirtió que era gris y recordó haber leído que los ojos grises eran los más agudos y que todos los grandes tiradores los tenían. Sin embargo, éste había fallado.

Un remolino le atrapó y le hizo virar; de nuevo veía el bosque en la orilla opuesta al fuerte. Oyó a sus espaldas una voz clara y enérgica que, con un soniquete monótono, atravesaba el río y desplazaba el resto de los sonidos, incluso el de las ondas sobre sus oídos. Y, aunque no era soldado, había frecuentado suficientes campamentos como para reconocer el tremendo significado de aquel cántico deliberado, lento, aspirado; el teniente que estaba en la orilla se incorporaba a la tarea matutina. ¡Qué fría y despiadadamente, con qué irregular e impasible entonación caían, a intervalos exactos, aquellas crueles palabras, que presagiaban e infundían tranquilidad en aquellos hombres!

-¡Atención compañía!... ¡Levanten armas!... ¡Carguen!... ¡Apunten!... ¡Fuego!

Farquhar se zambulló tan profundamente como pudo. El agua rugió en sus oídos como la voz del Niágara y pudo oír el sordo trueno de la descarga. Cuando regresaba a la superficie, se encontró con brillantes trozos de metal, extrañamente aplastados, que descendían oscilando con lentitud. Algunos le rozaron la cara y las manos y continuaron su caída. Uno de ellos se alojó entre su cuello y el de su levita; estaba tan caliente que se lo quitó de encima de una sacudida.

A medida que ascendía en busca de aliento, se dio cuenta del tiempo que había estado bajo el agua; la corriente le había alejado y le acercaba a su salvación. Los soldados habían cargado de nuevo; las baquetas de metal brillaron al ser retiradas de los cañones, giraron en el aire y se alojaron en las vainas. Los dos centinelas volvieron a disparar, sin éxito. Farquhar, acosado, vio todo esto por encima de su hombro y nadó vigorosamente a favor de la corriente. Su cerebro tenía tanta energía como sus brazos y piernas: pensaba con la rapidez del rayo.

«El oficial -pensó- no erraría otra vez por exceso de disciplina. Es tan fácil esquivar una descarga cerrada como un único disparo. Probablemente ya ha dado la orden de disparar a discreción. ¡Que Dios me ampare, no puedo esquivarles a todos!»

Un estallido impresionante a dos yardas de distancia fue seguido por una potente ráfaga que, diminuendo, parecía desplazarse por el aire en dirección al fuerte, y acabó con una explosión que sacudió el río hasta sus profundidades. Una cortina de agua se levantó ante sus ojos, cayó, le cegó y le estranguló. El cañón había entrado en juego. Mientras sacudía la cabeza para librarse de la conmoción, oyó el disparo desviado silbando por el aire, y en un instante vio cómo arrancaba y aplastaba las ramas en el bosque.

«No harán eso de nuevo -pensó-. La próxima vez emplearán una carga de metralla. Debo vigilar el cañón; el humo me avisará: el ruido de la detonación llega demasiado tarde; va detrás del proyectil. Como en todo buen cañón.»

De repente se vio dando vueltas y vueltas, girando como una peonza. El agua, las orillas, los bosques, el puente, ahora lejano, el fuerte y los hombres: todo se entremezclaba y confundía. Los objetos sólo eran representados por sus colores; todo lo que percibía eran bandas circulares y horizontales de color. Había sido atrapado en un remolino y giraba a una velocidad que le mareaba y descomponía. Poco después era lanzado sobre los guijarros de la ribera izquierda del río -la orilla sur-, detrás de un saliente que le ocultaba de sus enemigos. La quietud inesperada y el arañazo de una de sus manos contra las piedras le hicieron volver en sí y lloró de alegría. Clavó sus dedos entre los cantos, los lanzó sobre sí a manos llenas y los bendijo en voz alta. Parecían diamantes, rubíes, esmeraldas; no podía pensar en nada bello a lo que no se parecieran. Los árboles de la orilla le parecían enormes plantas de jardín; encontró un orden definido en su disposición, aspiró la fragancia de sus flores. Una extraña luz rosada brillaba a través de los espacios entre los troncos y el viento tañía en sus ramas la música de las arpas eólicas. No tenía ganas de culminar su huida; se encontraba satisfecho de poder quedarse en aquel lugar hasta que lo volvieran a capturar.

Un zumbido y el tableteo de las ráfagas sobre su cabeza le despertaron de su ensueño. El frustrado artillero le había disparado un adiós, al azar. Se incorporó de un salto, subió con rapidez la pendiente y se perdió en el bosque. Caminó durante todo el día guiándose por el sol. El bosque parecía interminable: no pudo descubrir ni un claro, ni siquiera un sendero de leñadores. No sabía que vivía en una región tan frondosa. La revelación resultaba algo enternecedora.

Al caer la noche estaba agotado, tenía los pies doloridos y un hambre atroz. El recuerdo de su mujer y de sus hijos le alentaba a seguir adelante. Por fin encontró un camino que iba en la dirección que él sabía correcta. Era tan ancho y recto como una calle y sin embargo nadie parecía haber pasado por él. Ningún campo lo bordeaba y no veía ninguna casa por los alrededores. Sólo el ladrido de algún perro sugería una posible presencia humana. Los negros cuerpos de los árboles formaban una pared cerrada a ambos lados que terminaba en un punto del horizonte, como en un diagrama de una lección de perspectiva. Sobre su

cabeza, a través de la abertura del bosque, brillaban grandes estrellas doradas que le resultaban desconocidas y se agrupaban en extrañas constelaciones. Estaba seguro de que se encontraban dispuestas en un orden cuyo significado era secreto y maligno. El bosque estaba lleno de ruidos singulares, entre los cuales -una y otra vez- pudo oír, claramente, susurros en una lengua desconocida.

Le dolía el cuello, y al acercar la mano lo notó terriblemente hinchado. Se dio cuenta de que tenía un hematoma donde la soga le había apretado. Sus ojos estaban congestionados y no podía cerrarlos. Tenía la lengua hinchada por la sed; alivió su fiebre sacándola por entre los dientes, al aire fresco. ¡Con qué suavidad la hierba había alfombrado la desierta avenida! ¡Ya no sentía el camino bajo sus pies!

A pesar de su sufrimiento, se debió quedar dormido mientras caminaba, porque ahora ve otra escena: quizá sólo se ha recuperado de un delirio. En este momento está frente al portón de su propia casa. Las cosas están tal y como las dejó y todo es brillante y hermoso a la luz de la mañana. Debe de haber caminado durante toda la noche. Cuando empuja el portón y entra en el camino ancho y blanco ve un revoloteo de prendas femeninas; su mujer, fresca y dulce, baja de la terraza para recibirle. Le espera al pie de los escalones con una deliciosa sonrisa de alegría y una actitud de incomparable gracia y dignidad. ¡Qué bella

es! Se lanza hacia ella con los brazos extendidos. Cuando está a punto de estrecharla siente un golpe seco en la nuca; una luz cegadora lo inflama todo a su alrededor con el estruendo de un cañón. Después, todo es oscuridad y silencio.

Peyton Farquhar estaba muerto; su cuerpo, con el cuello roto, se mecía suavemente de un lado a otro bajo las traviesas del puente sobre el río Owl.

Ambrose Gwinett Bierce fue definido en 1927 por H. L. Mencken (1880-1956) como «el primer escritor de ficción en tratar la guerra de forma realista». En él se conjugan manifiestamente el dominio narrativo y la experiencia bélica. No en vano participó como soldado en la batalla de Shiloh (más de 20.000 muertos), Stone River y Chickamauga. La guerra y sus horrores catalizaron su deseo de aventura y su fascinación por la muerte. El mismo deseo que le arrastró hacia un México incendiado por la revolución al final de su vida. En una carta dice: "Si oyeras que me han puesto ante un paredón mexicano y me han fusilado hasta la desfiguración, piensa por favor que es una bonita manera de despedirse de esta vida. Evita la vejez, la enfermedad o la caída por la escalera del sótano. Ser un gringo en México, ah, esto es eutanasia."

Ambrose Gwinett Bierce fue definido en 1927 por H. L. Mencken (1880-1956) como «el primer escritor de ficción en tratar la guerra de forma realista». En él se conjugan manifiestamente el dominio narrativo y la experiencia bélica. No en vano participó como soldado en la batalla de Shiloh (más de 20.000 muertos), Stone River y Chickamauga. La guerra y sus horrores catalizaron su deseo de aventura y su fascinación por la muerte. El mismo deseo que le arrastró hacia un México incendiado por la revolución al final de su vida. En una carta dice: "Si oyeras que me han puesto ante un paredón mexicano y me han fusilado hasta la desfiguración, piensa por favor que es una bonita manera de despedirse de esta vida. Evita la vejez, la enfermedad o la caída por la escalera del sótano. Ser un gringo en México, ah, esto es eutanasia."

Ambrose Gwinett Bierce fue definido en 1927 por H. L. Mencken (1880-1956) como «el primer escritor de ficción en tratar la guerra de forma realista». En él se conjugan manifiestamente el dominio narrativo y la experiencia bélica. No en vano participó como soldado en la batalla de Shiloh (más de 20.000 muertos), Stone River y Chickamauga. La guerra y sus horrores catalizaron su deseo de aventura y su fascinación por la muerte. El mismo deseo que le arrastró hacia un México incendiado por la revolución al final de su vida. En una carta dice: "Si oyeras que me han puesto ante un paredón mexicano y me han fusilado hasta la desfiguración, piensa por favor que es una bonita manera de despedirse de esta vida. Evita la vejez, la enfermedad o la caída por la escalera del sótano. Ser un gringo en México, ah, esto es eutanasia."

Ambrose Gwinett Bierce fue definido en 1927 por H. L. Mencken (1880-1956) como «el primer escritor de ficción en tratar la guerra de forma realista». En él se conjugan manifiestamente el dominio narrativo y la experiencia bélica. No en vano participó como soldado en la batalla de Shiloh (más de 20.000 muertos), Stone River y Chickamauga. La guerra y sus horrores catalizaron su deseo de aventura y su fascinación por la muerte. El mismo deseo que le arrastró hacia un México incendiado por la revolución al final de su vida. En una carta dice: "Si oyeras que me han puesto ante un paredón mexicano y me han fusilado hasta la desfiguración, piensa por favor que es una bonita manera de despedirse de esta vida. Evita la vejez, la enfermedad o la caída por la escalera del sótano. Ser un gringo en México, ah, esto es eutanasia."

«An Occurence at Owl Creek Bridge» es su cuento más famoso, inspiración incluso de varias películas. Se publicó en el periódico de William Randolph Hearst The San Francisco Examiner en julio de 1890, apenas unas semanas antes de la primera ejecución por electrocución de la historia, la de William Kemmler en Nueva York. Fue recopilado más tarde en Cuentos de soldados y civiles(1891) y En medio de la vida (1909) .

El relato tiene un estilo riguroso y preciso, deudor seguramente de la formación de Bierce como topógrafo. Las descripciones poseen el rigor de una contabilidad y sin embargo se trata de una narración de corte fantástico preñada de ambigüedades y equívocos. En el cuento se da una evolución desde lo general a lo específico, desde lo descriptivo a lo paradójico.

De hecho el contraste y la paradoja son elementos constitutivos del texto. Farquhar, el protagonista, es un civil en un entorno bélico, "llevaba bigote y perilla, sin patillas; sus ojos eran grandes, de un gris oscuro, y mostraban una expresión afable que nadie habría esperado en una persona a punto de morir. Evidentemente no era un vulgar asesino. Pero el código militar prevé la horca para muchas clases de personas, y los caballeros no están excluidos. "

Pero el contraste más agudo lo encontramos entre el condenado, hierático en la horca, y sus pensamientos que descargan como relámpagos. A los recuerdos de su familia y su vida se suman unas sensaciones minuciosas: "Advirtió los colores del prisma en las gotas de rocío sobre millones de briznas de hierba. El zumbido de los mosquitos que bailaban sobre los remolinos de la corriente, el golpeteo de las alas de las libélulas, los chasquidos de las patas de las arañas acuáticas como remos que hubieran levantado un bote: todo se había convertido en música inteligible. Un pez se deslizó ante sus ojos y oyó el roce de su cuerpo partiendo el agua."

A través de estas sensaciones, que aparecen como paralizadas en el tiempo, llegamos a lo más esencial del relato, la percepción del tiempo. En un momento tan álgido como el de la muerte, la narración se desdobla magistralmente entre el tiempo real y el psíquico. Posteriormente abundarían en ello dos maestros como Borges y Leo Perutz. El primero con su relato El milagro secreto y el segundo con su novela Mientras dan las nueve. Aunque el primer relato que jugó con la extensión del tiempo psíquico quizás sea El brujo postergado, de Don Juan Manuel.

Hay una página web para el estudio crítico de Bierce: AmbroseBierce.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.