Cuando leo en alguna reseña o crítica aquello de que es inevitable que un libro de relatos sea irregular, por cuanto alberga una variedad de cuentos entre los que hay unos más conseguidos que otros, detecto a un lector de novelas que afronta un encargo.

Comenzar con esta reticencia nos traslada una indisimulada opinión de que los libros de relatos siempre serán inferiores a las novelas porque éstas son de una pieza. Sin embargo yo creo que se olvidan de las páginas de transición, descripción o simplemente olvidables que existen en cualquier novela por notable que sea. Por otro lado al reparo de que hay novelas a las que no le sobra ni le falta una coma, siempre se podrá aducir que, del mismo modo, hay volúmenes de cuentos que resultan perfectos en su integridad.

Odio las comparaciones. Me gustan de igual modo las novelas y los cuentos. El que estime que los relatos son una literatura menor debería abstenerse de leerlos sin más. Y sobretodo de comentarlos. Los prejuicios son veneno para todo tipo de expresión artística. Me ha salido esta introducción porque iban a comenzar la entrada diciendo que el libro incluye un conjunto de relatos de calidad irregular. ¡Vade retro!

Mia Couto nació en 1955 en Mozambique después de que sus padres portugueses se trasladasen a la colonia cinco años antes huyendo de la dictadura de Salazar. De modo que en él confluye toda la historia reciente de este territorio africano, la exuberancia de la naturaleza, la miseria, el sometimiento de la colonización, la guerra civil, las tensiones entre tradición y modernidad, el politeísmo y la magia. Todo ello está presente en este volumen de relatos, cada uno de los cuales se centra en un personaje a través del cual descubrirnos las aristas de este Mozambique remoto y legendario.

Odio las comparaciones. Me gustan de igual modo las novelas y los cuentos. El que estime que los relatos son una literatura menor debería abstenerse de leerlos sin más. Y sobretodo de comentarlos. Los prejuicios son veneno para todo tipo de expresión artística. Me ha salido esta introducción porque iban a comenzar la entrada diciendo que el libro incluye un conjunto de relatos de calidad irregular. ¡Vade retro!

Mia Couto nació en 1955 en Mozambique después de que sus padres portugueses se trasladasen a la colonia cinco años antes huyendo de la dictadura de Salazar. De modo que en él confluye toda la historia reciente de este territorio africano, la exuberancia de la naturaleza, la miseria, el sometimiento de la colonización, la guerra civil, las tensiones entre tradición y modernidad, el politeísmo y la magia. Todo ello está presente en este volumen de relatos, cada uno de los cuales se centra en un personaje a través del cual descubrirnos las aristas de este Mozambique remoto y legendario.

Un mundo fascinante donde magia y realidad se confunden e igual podemos encontrar a un pescador desesperado que se arranca los ojos para colocarlos como cebo, que a un vendedor de pájaros y su baobab mágico, cuya libertad ofende a los colonos blancos; o a una mujer despechada que entierra a su marido adúltero con los ojos abiertos para que por fin sea suyo, o a un criado que se convierte en confidente de una princesa rusa, arrastrada a aquellas soledades por el ansia de riqueza. También a una pobre mujer, jorobada y medio loca, que todos los días limpia y habla a una estatua del parque por lo que sufre detención política.

"Un día nos llegó la noticia: Rosa Caramela estaba presa. Su único delito: venerar a un colonialista. El jefe de las milicias dictó sentencia: añoranza del pasado. La locura de la jorobada escondía otras razones políticas. Así habló el comandante."...

Couto es un escritor fresco y original que nos recuerda a los narradores orales que recorrían los pueblos. Sus historias tienen la aparente inocencia de un mundo que todavía se está nombrando, pero siempre resultan quebradas por un realidad agresiva y despiadada. Las 11 historias del volumen están atravesadas por la guerra civil, el colonialismo y el contexto de un Mozambique posterior a la independencia.

"Había en el barrio otros sucesos sanguinarios. Otros alborotadores aumentaban, soldados de nadie. En todos lados se propagaban los asaltos, conspirateos, animaldades. La muerte se había vuelto tan frecuente que sólo la vida causaba asombro. Para no ser notados, los sobrevivos imitaban a los difuntos. Al carecer de víctimas, los bandoleros retiraban los cuerpos de las sepulturas para volverlos a matar."

Pero lo más interesante está en ese cruce donde confluyen la cultura africana, -panteísta y mágica- y el racionalismo colonialista. Para los protagonistas el mundo es demasiado grande y está lleno de misterios apabullantes.

"El mundo está lleno de países, la mayor parte de ellos extranjeros. Ya llenaron los cielos de banderas, ni yo me explico cómo pueden circular los ángeles sin chocar con los lienzos."

En muchos cuentos hay sueños, fantasmas y leyendas. Se aprecia un mundo bullicioso lleno de seres de todas las categorías, algunos vivos, otros muertos, otros ciegos que viven sueños, otros nasciturus pendientes de vivir y que tientan a los vivos, otros que se transforman en árboles...

En algunos la cruda realidad de pobreza y colonización se impone. Entre éstos destaca "Los mástiles del Más Allá", donde se dan cita la ignorancia de los aborígenes y el abuso de los colonos blancos.

El estilo de Mia Couto reproduce con gran poder de evocación ese panteísmo que puebla el mundo de seres que parecen escapar de la realidad. El estilo recuerda al de la oralidad en los cuentos. En muchos casos aparece la imaginación y la fábula: "la aldea se hacía fábula, al margen de los siglos, más allá del último camino".

Esa irrealidad está muy bien reflejada por el narrador al describirla con neologismos muy elocuentes: el humo de la chimenea mientras se espera es "azulento", el suelo de una habitación iluminado por la luna, "lunaminoso", los soldados realizan "animaldades", un niño se entrega a "infantasías" y puede que no acepte "argumentiras".

Mia Couto transforma en literatura el habla y las creencias populares de los habitantes de Mozambique. Unos habitantes que siempre muestran un profundo vínculo telúrico.

"Y sabe cómo me salvé, padre?: metiendo los brazos en la tierra caliente, como hacían los mineros moribundos. Fueron mis raíces las que me ataron a la vida, fue eso lo que me salvó."

Siendo irregular, el volumen contiene al menos dos cuentos extraordinarios y otros cinco muy notables: Los dos primeros son El Baobad que soñaba pájaros y La leyenda de la novia y el forastero. Los segundos son La princesa rusa, Rosalinda, la ninguna y Rosa Caramela, a los que hay que añadir los dos más realistas y revolucionarios: El apocalipsis privado del tío Gueguê y Los mástiles del Más Allá.

"El baobab que soñaba pájaros" es mi favorito y en él se junta el desprecio del colono hacia el lugareño por sus costumbres y ritos, y la conexión que éstos tienen con lo mítico.

"Mamá ¡mira al hombre de los pájaros!

Y los niños inundaban las calles. Las alegrías se entremezclaban: el griterío de las aves y el trino de las criaturas. El hombre sacaba una armónica e interpretaba sonámbulas melodías. El mundo entero se volvía fábula."

Los pájaros simplemente con sus trinos eran capaces de expulsar al opresor.

"Conforme le compraban, las casas estaban más repletas de dulces cantos. La música causaba extrañeza a los moradores, mostrando que aquel barrio no pertenecía a esta tierra. Entonces, ¿los pájaros les quitaban lo auténtico a los residentes, haciéndolos extranjeros? ¿O el culpable sería ese negro, ese canalla, que se apropiaba de la existencia, ignorante de sus deberes de raza?"

En "La leyenda de la novia y el forastero", un forastero llega a la aldea con un perro, al poco desaparece y posteriormente empiezan a desaparecer otras personas. Un cazador se ofrece a matarlo pero a los pocos días lo encuentran convertido en un menudo bebé. Entonces el anciano de la tribu cree encontrar la solución y señala a la joven Jauharia: "Tú vas a encontrar a ese extranjero, le ofrecerás todo el amor del que seas capaz."

El cuento es un debate entre el sueño mítico y seguro de la aldea y la apertura al mundo corroído por el tiempo. Cuando el novio de Jauharia regresa al pueblo sin ella, "la aldea se hacía fábula, al margen de los siglos, más allá del último camino".

"Rosa Caramela" es una inocente mujer donde confluyen todos los males de una sociedad desestructurada.

"Rosalinda, la ninguna", es la viuda del mujeriego Jacinto y al enterrarlo se da cuenta de que ha encontrado algo precioso: "El triste consuelo se confirmaba en ella: la muerte de Jacinto no era más que el matrimonio que siempre había soñado. Las otras, las rivales, se esfumaron, tipejas y momentáneas."

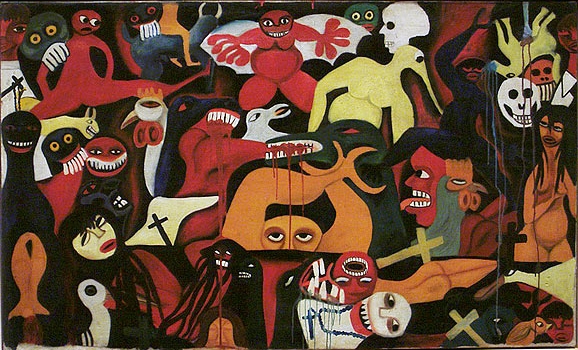

|

| Obra de Malangatana |

"Los mástiles del Más Allá" versa sobre el despertar revolucionario de un viejo guardés de los campos de un colono rico. A su concienciación le empujan los anhelos de sus hijos por una vida mejor. Todo empieza a cambiar cuando se atreven a subir a las montañas y mirar al Más Allá (al futuro, a la modernidad).

Este cuento se inicia con una cita maravillosa: "Sólo queremos un mundo nuevo: que tenga todo de nuevo y nada de mundo", que además no es la única, puesto que cada cuento está introducido por una, como el mismo libro:

"Al ser interrogado sobre su raza, respondió:

-Mi raza soy yo, Juan Pajarero.

Al pedírsele que explicara eso, añadió:

-Mi raza soy yo mismo. La persona es una humanidad individual. Cada hombre es una raza señor policía."

El estilo de Couto es poético sin ser hueco y posee un color y una expresividad muy particular que ilumina las páginas con expresiones tan evocadoras como éstas:

"Pasaron días llenos de tiempo"

“Encendió la pipa y, por la ventana, fumó el paisaje entero”,

"Así daría seguimiento a su existencia, en el ajuste del tiempo con el sueño".

"Esta vez todo aquello me huía de los ojos, la realidad no me daba hospedaje."

"Nunca se había visto agua tan copiosa: el paisaje llevaba diecisiete días goteando. El agua lastimaba la tierra, que apenas sabía nadar. Sobre el tejado de zinc, se estrellaban gruesas gotas, embarazadas de cielo."